Katharina Eisch-Angus

7. Oktober 2006, im Nachtzug von München nach Neapel

Wochenlang haben wir diese Reise geplant: Trotz der herbstlichen Jahreszeit sollte es ins Warme gehen, möglichst weit hinunter in den italienischen Süden. Tatsächlich fand sich eine Bahnverbindung nach Palermo, allerdings, so schreibe ich an diesem Abend im Zug in mein Reisetagebuch, kam mir das Reiseziel dann doch zu »gruselig« vor. Schließlich haben wir uns für die Campania entschieden, und damit für den Nachtzug von München nach Neapel. »Auch das verbinde ich, wenn nicht mit Kriminalität, so doch mit Diebstählen«, steht in meiner im Zug angefertigten Niederschrift.

Drei Wochen vor der Abreise, ich war unterwegs in Tübingen, nahm ich mir die Zeit, um in einem Buchladen in Italienreiseführern zu schmökern. Mit Ausnahme der Städte Pompeji und Neape allerdings waren Informationen zur Region Kampanien spärlich. Man solle gegen gesundheitliche Risiken gewappnet sein, so erinnere ich mich beim Schreiben, die richtige Reiseapotheke dabeihaben. Nirgendwo allerdings waren Skorpione erwähnt — und ich wusste doch aus Erzählungen, dass diese besonders heimtückisch sind? Umso mehr Hinweise gab es auf Diebstähle, besonders in Neapel. Stehlen sei dort »überlebensnotwendig«, so warb ein sozialbewusster Reiseführer um Verständnis. Jeden Diebstahl müsse man bei der Polizei melden, zurückbekommen würde man nichts – allerhöchstens könne man es damit versuchen, in der nächsten Nachbarschaftskneipe ein sentimentales Lamento über Mama und Kinder anzustimmen. Zur Sicherheit solle man Taschen stets nahe an den Hauswänden tragen, und (das beeindruckte mich am meisten): In Neapel würden Kameras sogar aus fahrenden Autos gestohlen.

In den letzten drei Wochen vor der Fahrt führte ich Listen, was ich mitnehmen wollte — und was nicht. Die Armbanduhr, Schmuck wurden beiseitegelegt, ebenso Kleidung, deren Verlust ich nicht verschmerzen können würde. Luke zeigte sich gelassener, man müsse halt eine leere Geldbörse zum Stehlen in der Vordertasche haben und die volle innen. Ich hatte gehört, dass man von Reisedokumenten Kopien parat haben solle, das helfe auf der Botschaft. Nun ja, meinte Luke unsicher, man wisse ja nie. In diesem verunsichernden Feld, in dem das Unmögliche so schwer vom Möglichen unterscheidbar ist, gab der Aberglaube Orientierung. So steht es im Tagebuch: »Und wenn nichts passiert, können wir sagen, das ist deshalb, weil wir uns darauf eingestellt haben, dass etwas passiert – dann passiert nichts!«

Kurz vor dieser ersten Niederschrift, bei einem Bier am Münchner Hauptbahnhof vor der Abfahrt, hat Luke mir gezeigt, wie er seine Wertsachen verteilt hat, fünfzig Euro im Brillenetui, die Sonnenbrille in einer Schatulle mit der abschreckenden Aufschrift »Knives«. Noch heute hat er sich kurze Hosen gekauft; allerdings störten an einem ansonsten passenden Paar die vielen Taschen und Reißverschlüsse. Wohin der Urlaub gehe, habe die Verkäuferin gefragt, und auf die Antwort »nach Italien« gemeint: Dann brauche er die Reißverschlüsse, dort werde doch alles gestohlen.

Die Geschichte gefällt mir, die müsse ich aufschreiben, sagte ich.

* * *

So konsequent ich in den Wochen vor Urlaubsantritt auf Schritt und Tritt auf eine kulturelle Unsicherheits-Semantik der Südeuropareise stieß, so sehr war auch meine eigene Wahrnehmung vorgeprägt von kleinkriminellen Italienstereotypen. Ich beschloss, ein Reisetagebuch zu dieser Reise zu führen, das zugleich ein ethnografisches Forschungstagebuch sein sollte. Beim Schreiben würde ich alle Beobachtungen und Einträge danach filtern, ob sich assoziative Verbindungen zu den Begriffen Sicherheit und Unsicherheit herstellen ließen.

Zu Beginn des Jahres 2006 hatte ich mit meiner Habilitationsforschung zur Thematik von Kommunikation und Praxen der Sicherheit im Alltag begonnen. Dabei ging ich von einer vagen Idee aus, die aus einer früheren kleinen Feldforschung zu (männlichen) Autofahrern und tödlichen Autounfällen stammte:1 Ich nahm an, dass ›Sicherheit‹ in unserer Zeit zu einem widersprüchlichen Leitbegriff geworden war, den ich in seiner paradoxen Bindung an Unsicherheit, Risiko und Gefahr ethnografisch unter die Lupe nehmen würde. Zwischen Alltagserfahrung und Alltagsmythos2 wollte ich also dem ideologischen Reden von Sicherheit einerseits und dem alltäglichen Erleben und Erspüren von Unsicherheit andererseits nachforschen. Noch bevor ich die näheren Umrisse meines Vorhabens klären konnte und die Forschung schließlich mit ethnografischen Interviews, Medienlektüren und teilnehmender Beobachtung weitgehend auf England verlagerte, geriet 2006 zu einem Jahr der ungeplanten Selbstversuche. In Autoethnografien gefasst sollten sie eine zentrale Rolle in meiner zwölf Jahre später erschienenen Monografie spielen.3

Diese Unsicherheitserfahrungen begannen im Februar 2006 in Ostbayern mit dem kollektiven Grenzerleben einer Schneekatastrophe, deren fragmentierte, traumtänzerisch anmutenden Protokolle ich ein Jahrzehnt später mit Erstaunen für meine Forschung analysierte.4 Die Serie setzte sich fort im Erlebnis eines räuberischen Hauseinbruchs5 und gipfelte kurz vor der Italienreise, auf der Zugfahrt nach Tübingen (derselben, die mich auch in die Reiseabteilung jener Buchhandlung führte), in einem verwirrenden Disput mit einem Mitpassagier um meinen Rucksack, den er in meiner Abwesenheit als unbeaufsichtigtes und daher verdächtiges Gepäckstück geöffnet hatte. Dieses Erlebnis sollte mit seinen Bezügen zu Diebstahl und weiblicher Intimität einerseits, neuen Sicherheits- und Terrordiskursen andererseits zu einer Schlüsselerzählung meiner Habilitationsforschung werden.6 Insgesamt wirken diese als verunsichernd, wenn nicht als traumatisch erlebten Geschehnisse im Reise- und Forschungstagebuch meiner italienischen Reise vom Herbst 2006 nach.

Die sechsunddreißig handgeschriebenen Seiten dieses Tagebuchs flossen nicht in meine Monografie ein, sondern kamen mir erst wieder im Spätwinter 2019 zwischen die Finger. Für diesen Text bearbeite ich sie nun in der Art dichter Beschreibungen, die ich in der chronologischen Abfolge der damaligen Einträge belasse. Indem ich mich mit analytischen Festschreibungen zurückhalte, soll es den Leserinnen und Lesern überlassen bleiben, auf ihre Weise den assoziativen Sinnbezügen im Diskursfeld von Sicherheit und Unsicherheit zu folgen und ihre eigenen Rückschlüsse auf die Alltagswirksamkeit kollektiven Gedächtnisses zu ziehen.

* * *

Zurück zu den Reisevorbereitungen im Herbst 2006. Das Wochenende vor der Abreise nach Italien haben wir mit einer Gruppe von Freunden und Freundinnen verbracht. Während ich nun im Zug nach Italien sitze und schreibe, kommt mir in den Sinn, wie sehr die Gespräche und Erzählungen dieser Tage um Sicherheits- und Risikothemen, und dabei besonders um die Angst vor Einbrüchen und Diebstahl auf Reisen kreisten. Beim gemeinsamen Frühstück gab eine Geschichte der anderen die Hand. Beispielsweise war Berts Auto während eines Urlaubs am Gardasee dreimal hintereinander aufgebrochen worden. Die meisten in der Runde wussten von bösen Überraschungen in Tschechien zu erzählen, am schlimmsten war dabei das Erlebnis von Bärbel, deren VW Golf samt ihrem Tagebuch, ihren Lieblingsklamotten und allen Dokumenten gestohlen worden war. Gerade so, wie ich es einige Monate zuvor bei unserem Hauseinbruch empfunden und aufgeschrieben hatte, meinte Ingrid: »Das ist wie bei Leuten, bei denen eingebrochen worden ist. Am schlimmsten ist die Vorstellung, dass jemand an den privaten Sachen war.«

Ob nun diese Gespräche von unseren Reiseplänen nach Süditalien angestoßen wurden oder nicht, jedenfalls schien die Einbruchs- und Diebstahlsthematik in der Luft zu liegen. So lebten wir in der Zeit vor unserer Abreise in einer narrativen Atmosphäre von Angst; wir waren umgeben von Geschichten, die sich aus persönlichen Unsicherheitserfahrungen nährten und ihre Blüten in gesellschaftlichen Stereotypen und Zuschreibungen an Menschen, Städte und Regionen in Süditalien und anderswo trieben.

8. Oktober 2006, morgens im Zug nach Neapel

Am Morgen im Liegewagen hole ich wieder meinen Schreibblock hervor, nach und nach notiere ich die Geschehnisse der Nacht und des Vormittags im Zug. Zuerst einmal schreibe ich eine in vier Sprachen an der Abteiltür angebrachte »Bekanntmachung« ab:

»Um die Reisenden waehrend des Schlafes zu schuetzen, wurde das Abteil mit einer Vorrichtung ausgeruestet, die das Tueroeffnen von aussen verhindert. Waehrend der Nachtfahrt, wenn alle Abteilbesetzer einig sind, kann die Funktion der Vorrichtung vom Zugpersonal verlangt werden.«

Unser Liegewagenabteil teilen wir mit einem Lehrer und einer Lehrerin, die mit ihrer Schulklasse auf Romfahrt sind. Zwar haben wir uns vor dem Schlafengehen nicht einschließen lassen, jedoch bestand der offensichtlich in solchen Italienfahrten per Bahn erfahrene Lehrer darauf, das Rollo vor den Fenstern zum Gang herunterzuziehen. Manchmal würden »sie« durchlaufen um zu schauen, wo es etwas zu holen gebe.

Zuvor führte er seine Kollegin, die zum ersten Mal mit auf der Schulfahrt war, mit Diebstahlgeschichten gleichsam in die Gefahrenszenarien dieser Reise ein. Eigentlich seien die Exkursionen immer gut gegangen. Besonders schlimm aber sei seine zweite Romreise gewesen, auf der ihm der Rucksack gestohlen wurde, mit dem Geld und den Fahrkarten der Gruppe. Jemand habe ihn auf einer Treppe in Rom angesprochen und abgelenkt, und der Rucksack war weg. Ganz offensichtlich war ihm seine Sicherheits-Verantwortlichkeit als Lehrer wichtig. Ausführlich beschrieb er seine Mühen, bis er Geld und Fahrkarten von der Botschaft erstattet bekam; schließlich, so betonte er, habe er ja nicht fahrlässig gehandelt.

Später am Vormittag stieg die Klasse in Rom aus, zuvor konnten wir zusehen, wie die Lehrerin und etliche Schülerinnen ihr Geld in flachen, von außen unsichtbaren Bauchbeuteln verstauten. Nun überlegen wir, uns weiter vorne im Zug einen Kaffee zu holen. Aber was ist mit dem Gepäck? Sollen wir das Geld und den Tagesrucksack mitnehmen? Oder sollen besser erst ich, und dann Luke Kaffee trinken gehen? Würde das nun unser Urlaub sein, abwechselnd unsere Sachen zu bewachen und jeweils allein loszuziehen? Ich habe genug von dieser Paranoia, sage ich zu Luke, er aber insistiert, er nehme »das hier« ernst. – »Das zieht sich durch«, schreibe ich, »ständig abwägen zu müssen, welche Angst real ist und wo Sicherheit ein absurder Mythos ist«. Vorkehrungen zu treffen, für Sicherheit zu sorgen, gilt als eine Sache der Vernunft, das lerne ich auch von der Schulklasse und ihrem Lehrpersonal. Zugleich aber steht dieses Vernunfthandeln ganz offensichtlich auf dem Boden des Irrationalen, der Angst, der Absurdität.

Der Mythos, so lässt sich bei Roland Barthes nachlesen, ist ein Alibi, das sich sinnhafter Realität bedient, um seine ideologischen Intentionen zu verschleiern.7

8. Oktober 2006, im Hotel in Salerno

Beim Umsteigen in Neapel habe ich mich gewundert, wie einfach es war, eine Fahrkarte zum Weiterfahren in die Hafenstadt Salerno zu kaufen — nach kurzem Anstehen vor einem gut ausgeschilderten Schalter und auf Englisch. Nicht, wie es mir meine Fantasien eines riesigen Bahnhofs in einer gefährlichen Stadt nahelegten. Auf diese Weise vermag die Realität der Reise Ängste und Stereotypen zu entmythologisieren.

Nur: Wie real sind die Diebstahlsängste vielleicht doch? Offenbar hat das Hotel, in das wir uns hier eingebucht haben, in jedem Zimmer einen Wandsafe.

Bevor wir nachmittags ausgingen, legten wir also Geld, Dokumente und die Kamera in den Safe, nicht ohne vorher ausprobiert zu haben, ob er denn auch wieder aufgehen würde. Abends hat Luke den Safe wieder geöffnet, sicherheitshalber. Morgens habe ich in letzter Minute noch daran gedacht, diese allerwichtigsten Dinge aus ihrem offenen Versteck mitzunehmen.

9. Oktober 2006, am Strand bei Agropoli

Von Salerno aus fuhren wir weiter nach Agropoli, eine kleine Küstenstadt, die auf eine ins Meer ragende Felsennase gebaut ist und die uns aus dem Reiseführer besonders angelacht hatte. Im Bus zum Bahnhof sprach mich eine hinter mir stehende Frau an, ich solle unbedingt den Reißverschluss meiner vorderen Rucksacktasche zumachen. Zwar war nur der Reiseführer darin, aber sie ließ nicht locker.

Mittags in der Stadt angekommen, versuchten wir uns in einer Hütte auf dem Campingplatz einzumieten, erfuhren jedoch, dass der Chef erst um 17 Uhr hier sein würde. Ein deutsches Urlauberpaar ließ uns vorläufig unser Gepäck bei sich einstellen. Mit ihnen gab es ein längeres Hin und Her dazu, ob wir die Rucksäcke ins Auto (absperrbar, aber damit auch für uns unzugänglich) oder in ihr Zelt legen wollten. Obwohl der Campingplatz völlig leer ist, schien es wichtig, uns gegenseitig zu versichern, dass das Zelt okay ist.

Nun sitzen wir am Strand von Agropoli, auch dieser ist leer. Müssen wir nun abwechselnd schwimmen gehen? Sehen wir nicht vom Meer aus, wenn jemand kommt? Sind wir in dem Fall schnell genug draußen? Vorsicht und Sicherheitsbewusstein zu zeigen, bedeutet Vernunft. Zugleich aber fürchten wir, uns damit lächerlich zu machen — zumindest vor uns selbst. Im Vorgriff auf meine kommende Forschung ist hier schon der Doublebind umrissen, den die Sicherheitsgesellschaft dem selbst-verantwortlichen Subjekt auferlegt.8

10. Oktober 2006, über dem Meer von Agropoli

An diesem Vormittag sind wir durch die Altstadt von Agropoli gewandert, die hoch oben auf dem Felsen rund um eine uralte Burg gebaut ist. Von oben schauen wir nun auf das tiefblaue Meer, das so klar ist, dass man bis auf den Grund sehen kann. Es ist atemberaubend schön. Wie schwer fällt es mir aber, die diese Schönheit als Realität zu genießen, ohne sie mit den Gedanken daran zu trüben, wie bedroht diese Natur doch ist.

Salerno, Agropoli: Wenn ich durch diese märchenhaften Städte laufe, frage ich mich, wovon die Leute hier wohl leben. Ob auch hier die Landwirtschaft als sichere Lebensgrundlage weggebrochen ist, die Fabriken geschlossen werden, so, wie ich es aus dem ostbayerischen Hinterland und seiner alten Glasindustrie kenne; wo Arbeit, Produktion outgesourct werden, um den Rest zu retten — und um dann doch alles zu verlieren. Für unsere Holzhütte auf dem Campingplatz haben wir zwei altmodisch gestickte Kopfkissenbezüge gekauft, in einer Packung zu 2,50 €. Wer hat sie genäht, zu welchen Bedingungen, und wo? Was bedeutet Globalisierung anderes als ein System, das die einen gegen die anderen ausspielt und alle zu Verlierern macht? Hier fühle ich mich als von Arbeits- bzw. Auftragslosigkeit bedrohte Freiberuflerin mittendrin. Ich bin also nicht mehr nur die aus einer sicheren Mittelschichts-Position beobachtende Ethnografin, sondern auch selbst die Prekäre – sogar ein Wort gibt es nun für diesen Zustand. Wie lächerlich erschienen mir diese Gedanken vor zwanzig Jahren, in einer anderen Situation, einer anderen Zeit. Nun wünsche ich mir die Sicherheit eines festen Gehalts.

Während ich hinunter aufs blaue Meer blicke, sinniere ich weiter über das, was ich selbstironisch meine »Globalisierungsdepression« nenne. Ich denke an die nur wenige Jahre zurückliegende Jahrtausendwende und an die Fin-de-Siècle-Stimmung hundert Jahre zuvor – damals, als die Fabriken liefen, aber doch auch Elend und die Angst vor Kulturverlust erzeugten.

Damals, so mein nächster Gedanke, wusste man, wer für dieses Elend verantwortlich war, gegen wen mobil zu machen sei – die Kapitalisten, Unternehmer, autoritären Staatsmänner. Heute sind die Verursacher globaler Unsicherheit unpersönlich, ungreifbar, unsichtbar, und sollen das wohl auch sein. Seltsamerweise gilt das auch für die mutmaßlichen italienischen Diebe am anderen Ende der sozialen Skala — ich denke an den Hinweis des Tübinger Reiseführers auf die Diebstähle aus sozialer Not, aber auch an die Lehrergeschichten im Zug.

Sicherheits- und Sichtbarkeitsregime gehören zusammen, und obwohl hier niemand planend tätig wird, sind sie intentional9 auch noch in ihrer Widersprüchlichkeit. Der unsichtbar-ungreifbare Kapitalismus entzieht dem Protest seine Angriffspunkte, das diffuse und suggestive Othering von Menschen als prädisponiert zum Diebstahl schafft nicht nur Stereotypen, sondern auch potentielle Angriffsziele. Beides gehört zu den Strategien der sich entfaltenden Sicherheitsgesellschaft.

Ein letzter Nachgedanke, der sich in meinem Reisetagebuch mit dem Blick auf das strahlende Meer verbindet, gilt noch einmal der Natur, dem Klimawandel. Wurde bisher in der deutschen Öffentlichkeit vor allem nach Glauben oder Nicht-Glauben einer bevorstehenden Klimakatastrophe gefragt, so habe ich in der Zeit vor unserer Abfahrt bemerkt, dass beispielsweise die Berliner Tageszeitung den Tenor gewechselt hat. Die Katastrophe ist schon da, nun wird diskutiert, in welcher Weise die Wirtschaft auf diesen Zug aufspringt, wie die Regierungen reagieren, oder eben nicht. Wir richten uns also in einer Katastrophe ein, von der wir so betroffen wie nicht betroffen sind – und die, sobald sie so zur Tatsache geworden ist, gar keine Katastrophe mehr ist. Es gibt keine Panik, kein schockhaftes Erleben eines liminalen Einbruchs, wie ich es Anfang 2006 als Betroffene der ostbayerischen ›Schneekatastrophe‹ ethnografieren konnte. Also frage ich in mein Tagebuch: Gibt nicht das Wissen um die Realität des Klimawandels eine Art von — wenngleich trügerischer — Sicherheit?

11. Oktober 2006, am Strand

In diesen ruhigen Tagen am Meer genieße ich es, mich in Klaus-Peter Köppings phänomenologische Anthropologie, seine Betrachtungen zu Überschreitung und Transformation, Intersubjektivität und Intertextualität in der Ethnografie einzudenken und meine kommende Feldforschung etwas schärfer zu fassen.10 Wie steht es um den Anteil des Eigenen darin, wenn meine Sicherheitsforschung sich gerade nicht auf das Fremde und Außergewöhnliche als den Forschungsgegenständen der Ethnologie bezieht? Was, wenn die Verständnisweisen des Forschungsfeldes die meiner Alltagsumgebung, und damit auch die meinen sind? Sind damit die süditalienische Landschaft, die Lebenswelten Kampaniens nur mehr der Reflektorschirm meiner Erfahrungen? Geht es also, wenn nicht um die Ausblendung des Fremden und Anderen, so doch vor allem um eine Erforschung unserer eigenen, narrativen und alltagspraktischen Strategien, mit denen wir diese Begegnungen zu vermeiden suchen?

Ethnografie ist gefährlich, wenn sie bedeutet, sich an die Grenzen des Eigenen und über sie hinaus auf unbekanntes Terrain zu wagen. Wie verhält sich das aber mit der Thematik der Sicherheit – kann man das Nicht-Überschreiten von Grenzen erforschen? Heißt nicht auch das wiederum, die Grenzen der sicheren Eigenwelt auf das Gefährliche, das Andere der Sicherheit hin zu überschreiten? Die Aporie der Ethnographie mit ihrem Ineinander von Fremd und Eigen, Beobachtung und Teilnahme, Distanzierung und Nähe spitzt sich in verwirrender Weise zu, sobald die Forschung explizit auf die Paradoxie von Begriff und Praxis der (Un)Sicherheit fokussiert wird. Indem wir die Gefahr auszuschließen suchen, zelebrieren wir sie. Indem wir sie ritualisieren, machen wir sie unschädlich. Indem wir sie immer wieder und wieder erzählen, bannen wir sie, so wie wir sie zugleich präsent halten. Den Fangnetzen der Sicherheitsthematik, ihrer Absurdität kann ich mich als Ethnografin nicht entziehen – die Frage ist, inwieweit dennoch ein forschendes Verstehen, Erkennen und Verändern möglich ist.11

12. Oktober 2006, auf dem Campingplatz

Hinter dem Felsen des San Francesco haben wir diesen wunderschönen, stillen Strand gefunden. Abends genießen wir es, durch die Straßen der Stadt zu wandern und den Leuten auf dem Korso zuzusehen, wie sie in Gruppen, Paaren, allein hin und her schlendern. Wir erleben die Menschen als ungemein freundlich. Man wird angesprochen, gegrüßt, sieht einander ins Gesicht. Zwar schleppen wir immer noch unser Geld und unsere Fahrkarten mit uns herum, dies aber mehr als Urlaubsritual, ohne echte Angst vor Diebstahl oder einem Einbruch in unsere Campingplatzhütte. Mit diesen Menschen sind unsere Gefahrenängste abstrakt, absurd geworden. Vielleicht treffen sie für Neapel zu, das wir nicht kennen, oder für die Orte des Massentourismus in Rom.

Und auch andere Befürchtungen, die ich vor der Reise hegte, haben sich aufgelöst: Statt gegen Skorpione kämpfen wir in unserer Hütte gegen Flöhe. Jemand muss hier mit einem Hund gewohnt haben.

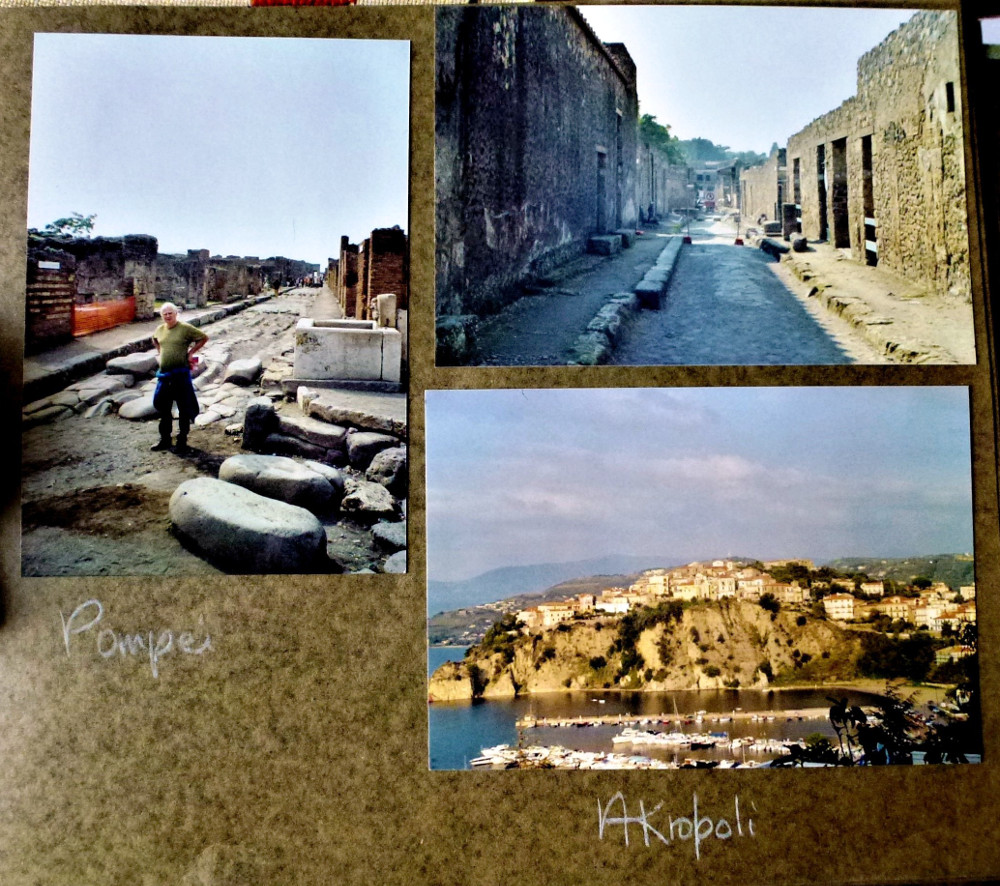

13. Oktober, am Strand von Agropoli

Auch auf dieser Urlaubsfahrt in eine unbekannte Region denke und lebe ich meine Forschung so sehr aus meinen eigenen, unbefragten Alltagssicherheiten heraus, dass es mir oft erst im Nachhinein auffällt, dass ich mich in ein neues Sicherheitsthema verstrickt habe. So geht es mir nun mit einem am Vortag geführten Gespräch über den Vesuv und die Ausgrabungsstätten von Pompeji. Im Reiseführer haben wir die Geschichte von Pompeji gelesen und den Augenzeugenbericht von Plinius dem Jüngeren, der die Tragödie des 24. August des Jahres 79 n. Chr. von einem Nachbarort aus miterlebte.12 Pompeji ist eine erstarrte Katastrophe, als solche gilt die Stadt als die größte archäologische Attraktion Italiens.13 Demgegenüber ist kaum bekannt, dass ein Ausbruch des Vesuvs im 17. Jahrhundert viertausend, und damit doppelt so viele Opfer gefordert hat.14 So wanderte unser Gespräch von Pompeji aus zum Vesuv, und zur Wucht eines Vulkanausbruchs, des Drucks, der sich vielleicht über Jahrhunderte im Berginneren aufstauen kann. Laut Baedeker versucht die italienische Regierung 150’000 Menschen zum Wegsiedeln zu bewegen, stattdessen würden jedoch in der Gegend immer mehr Häuser »illegal« gebaut.15 Würdest Du in einer Region mit dieser Gefahr leben wollen?, so fragten wir uns gegenseitig. Gerade so hat man wohl auch in New Orleans mit der Gefahr gelebt: Der Hurrikan Katrina, der gerade ein gutes Jahr zurückliegt, hat Freunden von uns ihr Heim und beinahe auch das Leben gekostet. Und sind wir nicht gerade dabei, uns in einer globalen Katastrophe häuslich niederzulassen?

14. Oktober 2006, abends, im Nachtzug von Neapel nach München

Was macht die Faszination von Pompeji aus? Die Stadt wurde zerstört und durch die Zerstörung für die Nachwelt konserviert. Staunend, und ganz ähnlich, wie es Goethe für den 11. und 13. März 1787 im Tagebuch seiner italienischen Reise beschreibt,16 liefen wir durch die engen Straßen und niedrigen, bunt ausgemalten Häuser. Zugleich rieben wir uns immer wieder an dem Goethezitat in unserem Reiseführer: »Es ist viel Unheil in der Welt geschehen, aber wenig, das den Nachkommen so viel Freude gemacht hätte.«17 Auch 2006 scheint uns dieser Eindruck so verstörend wie unabweisbar. Trotzdem diskutieren wir, was wohl tatsächlich drei Millionen Menschen im Jahr nach Pompeji zieht:18 Ist es die Katastrophe selbst, sind es die Körper, die, in Vulkanasche erstarrt und als Gipspositive ausgegossen, den Moment eines plötzlichen Todes im sicheren Abstand von zwei Jahrtausenden so ganz nahe treten lassen? Oder ist es vielmehr die Nähe gelebter Vergangenheit? Immer wieder mischten wir uns unter die Reisegruppen und hörten den Geschichten der Touristenführer und -führerinnen zu: Was in dem einen oder anderen Haus passiert sei, wie viele Bordelle es in der Stadt gegeben habe, dass eine damalige Taverne wohl mit einer heutigen »Snackbar« vergleichbar sei. Dabei dürften doch die meisten Relikte gelebten Lebens entfernt, inventarisiert, musealisiert sein – wenn sie nicht schon, so wie Goethe meinte, in den frühen Jahren nach dem Ausbruch geplündert worden waren.19 Vor Ort ist wohl nur noch das Gerippe der einstigen Stadt zugänglich, dennoch überwältigt sie in ihrer Präsenz, im Anschein einer ruinenhaften Vollkommenheit.

Dabei steht dieses Monument der Katastrophe nicht isoliert, sondern zieht auch seine neapolitanische Umgebung in seinen Bann; es spielt mit ihrer Aura einer pittoresken Gefährlichkeit und macht sie zur touristischen Kulisse: Als wir vor der Abfahrt noch einmal durch die Stadt liefen, fielen uns — sozusagen als Kehrseite der kriminellen Mafiastadt — Postkarten eines ›anderen‹ Neapel als Schauplatz einer berühmten Marienwallfahrt auf. Außerdem rückten die Postkartenstände auch die Ästhetik des ausbrechenden Vulkans ins Bild, auf kitschig getönten Fotografien des letzten Ausbruchs von 1944, als feuerspeiender Berg, der im Hintergrund einer Ansicht von Pompeji posiert oder sich nächtlich mit einer Art Feuerwerk schmückt.

Als wir dann im Zug nach Neapel saßen, staunten wir, wie weit die Häuser tatsächlich den Berghang des Vesuvs hinaufreichen. Oder sind es eher Slums? Würden wir uns trauen, hier zu leben?

* * *

Von der Präsenz der vergangenen und der Unbestimmtheit der drohenden Naturkatastrophen holte uns am Bahnhof von Neapel die politische Wirklichkeit des globalisierten und sich zunehmend abschottenden Europas ein. Vor der Abfahrt des Nachtzugs beobachteten wir zwei adrett gekleidete schwarze Frauen, die unendlich viele Koffer und Kisten in den Zug wuchteten und in das dem unseren benachbarte Liegewagenabteil schafften. Ich kann mir vorstellen, dass das Schwierigkeiten gibt, wenn wir nach Deutschland kommen, meinte ich spontan. Warum? wunderte sich Luke. Weiter zitiere ich das Tagebuch: »Wenn vor der Grenze die vom Bundesgrenzschutz durchgehen … so viele Flüchtlinge, Boatpeople, kommen via Italien nach Deutschland!« Übergangslos fragte ich weiter, ohne die Absurdität dieser Gedankenkette zu bemerken: »Wenn welche dann so viel Gepäck haben, wie für einen Umzug?« — Luke: »Es ist doch erlaubt, innerhalb Europas umzuziehen?« — Tatsächlich aber dachte ich an meine afrikanische Freundin Gwendoline, die, obwohl sie mit Kind und Ehemann in Deutschland lebt, auf der Rückreise von einem Afrikabesuch tagelang auf Gibraltar festgehalten worden war. Erst nach langem Hin und Her, durch die Bemühungen ihrer bayerischen Heimatbehörde, jedoch ohne Pass, hatte sie zurückkehren können. Wie lange hatte es dann gedauert, bis sie über ihre Botschaft wieder zu einem Pass kam!

Im Nachbarabteil konnten wir inzwischen den Schaffner hören: Das Abteil sei nur für sechs Personen, sagte er immer wieder auf Italienisch. Die Frauen verstanden nur Englisch. »No English«, sagte der Schaffner, ließ aber nicht locker. Nach einiger Zeit konnten wir die Diskussion draußen am Bahnsteig weiter verfolgen. Dort war ein zweiter Bahnbeamter hinzugezogen worden, der monoton und autoritär wiederholte: »This department is for six people. Too many bags. You can have two bags per person. Four more people come in Rome. This department is for six people.« Luke überlegte einzugreifen – wenn er nur Italienisch könnte … Warum ließ man die Frauen nicht einfach den Aufpreis für ein Zweierabteil zahlen? Die beiden Frauen begannen zu weinen. »Do you have a ticket to Munich?«, Luke’s ungeschickte Frage blieb unbeachtet. Monoton telefonierten die beiden Bahnbeamten weiter auf ihren Handys. Polizei, hörten wir sie immer wieder sagen, und: »Passaporti.« Das war also der Hintergrund der Aktion. Irgendwann sahen wir die beiden Frauen laut weinend in den Zug zurücklaufen.

Wir vermuten, dass ihnen angedroht wurde, dass in Rom die Polizei kommen würde. Wir werden sehen.

Nachträglich fallen mir die Sicherheitshinweise ein, die wir beim Durchlaufen von Pompeji bemerkt haben: »Zu Ihrer Sicherheit wird das Gelände der alten Stadt videoüberwacht«, schreibe ich aus dem Gedächtnis ins Tagebuch. Ähnliche Hinweise gab es überall auch am Bahnhof von Neapel, der so gar nichts Chaotisches hatte, nichts, was den Stereotypen entsprechen würde, die doch im kollektiven touristischen Gedächtnis vorherrschen.

15. Oktober 2006, nach der Rückkehr

Es war eine spannende Reise zurück nach Bayern.

Die beiden Frauen haben wir nicht wiedergesehen. Als ich am Morgen an dem Abteil vorbeiging, saßen darin zwei Schülerinnen einer in Rom zugestiegenen Schulklasse. Ansonsten gab es viele leere Abteile, viel Platz für viel Gepäck.

Als ich in unser Liegewagenabteil zurückkam, fragte Luke nach seinem kleinen lila Rucksack — demselben, in dem er die ganze Woche über alle wichtigen Utensilien herumgetragen hatte. Wir hatten ihn vor dem Schlafengehen unter der Sitz- bzw. Schlafbank verstaut, nun war er weg. Ob ich ihn mitgenommen habe zum Waschen? Warum sollte ich? Nun war er weg, gestohlen. Frühmorgens war ein Mitreisender zur Toilette gegangen und hatte dann wohl die Abteiltür nicht mehr verriegelt. Luke erinnerte sich, dass er im Halbschlaf ein weiteres Mal die Türe aufgehen gehört hatte. Den ganzen Tag über rekonstruierten wir, wie der Dieb (die Diebin?) vorsichtig die Tür einen Spalt aufgeschoben und unter die Bank gegriffen hatte. Um sieben Uhr könnte das gewesen sein, da waren wir bereits in Österreich. Dort hatte es etliche Stopps gegeben, bei denen jemand zu- und dann wieder aussteigen konnte. Die ganze Woche hatten wir die Tasche an uns gehalten, und nun musste das in der letzten Stunde vor München passieren! Hatte uns nicht jener Lehrer auf der Hinfahrt vor Dieben im Zug gewarnt, hätten wir nicht alles Gepäck oben im Abteil in den Netzen verstauen können?

Unser Abteil war das erste des ganzen Zugs, gleich neben dem Schaffnerabteil. Dort meldete ich den Diebstahl auf Englisch: »There is a problem, our bag is stolen.« — »No problem.« — Mit Händen und Füßen bedeutete ich dem italienischen Schaffner: »Rucksack«, »weg«, bis er verstand. »Polizia a Monaco.« — Dann ist der Zug weg, der Dieb weg, die Tasche weg! — Nichts zu machen. Eine Frau übersetzte: Wir sollten in München zur Bahnpolizei. Wir könnten ja selbst im Zug nachsehen, manchmal, wenn kein Geld in der Tasche sei, werde sie weggeschmissen. — Ob nicht der Schaffner durch die Abteile gehen könnte, der habe doch Autorität? — Nein, bedeutete uns die Frau, der wolle einfach nichts damit zu tun haben.

Ich lief also los, während Luke beim verbliebenen Gepäck blieb, mir einschärfte, in alle Toiletten und Waschräume zu sehen.

Zwar hatten wir unser Geld bei uns, aber Lukes Pass war weg. Brillen, die Kamera mit unseren Urlaubsfotos, und — »das Schlimmste«, wie ich nun schreibe — mein Forschungstagebuch und Lukes Skizzenbuch, in dem er jeden Tag gezeichnet hatte. Wir stellten uns vor, wie der Dieb draußen unseren Rucksack weggeworfen haben könnte, der für ihn völlig wertlos war. Mit Ausnahme vielleicht des Passes … vielleicht war er scharf auf den Pass?

Die Freude an der Reise war weg, nochmal schaute ich in den nächsten Waschraum, bekniete den Schaffner … »Polizia«, rief der den Gang hinunter. Gerade waren BGS-Beamte im Zug gewesen, gerade waren sie wieder ausgestiegen. Nichts zu machen, erklärte mir ein Fahrgast aus Passau. Die Bahnpolizei in München.

Ich also durch den Zug, wütend durchkämmte ich Toiletten, Waschräume, fragte Fahrgäste, in einem Schlafwagenabteil redete ich mit zwei anteilnehmenden Schaffnern, Italienern, die gut Englisch sprachen. Sie gaben Tipps: Ich solle den Diebstahl unbedingt der Bahnpolizei melden. Vielleicht werde der Rucksack ja beim Reinigen des Zugs gefunden. Ich solle auch durch die Sitzabteile sehen, und vor allem durch die Toiletten. Beim Weiterrennen hielt mich eine alte Frau mit ihrem wortreichen Bedauern fest. Die Zeit bis zur Ankunft wurde immer weniger. Alle Klos, Waschräume, nichts. In den leeren Sitzabteilen fing ich an, unter die Bänke zu sehen. Nichts. Wie verrückt musste das aussehen, wie ich in alle Abteile kroch. Ein unsympathisch wirkender Mann … konnte das der Dieb sein, so wie er mich anglotzte? Ich guckte in die Toilette, aus der er gerade gekommen war. Dann dasselbe auf dem Weg zurück. Nichts. Ein deutscher Schaffner ließ sich die Geschichte erklären: »Ach nee.« — Ob er etwas tun könne? Hier wurde er sehr bestimmt: »Ich kann Ihnen nicht helfen, tut mir leid.«

Schließlich saßen wir in unserem Abteil, blamiert, verärgert. Die Bahn — könnten die nicht helfen, wenigstens warnen, wenn sie schon keine Verantwortung übernehmen? Inzwischen standen schon die Leute im Gang zum Aussteigen bereit. Also, zur Polizei. Am besten gleich zur Botschaft. Den gestohlenen Pass melden. Bis Luke bemerkte, dass der italienische Schaffner, der vorhin kein Englisch verstanden hatte, ihn sprechen wollte, schnell. Stand da in der offenen Waschraumtür, hatte die schmale Abfalltonne unter dem Waschbecken herausgezogen und wohl angefangen, den Müll herauszuräumen. Zog unseren Rucksack heraus. Ob es der sei? Ich solle nachsehen, ob alles da sei. Alle Taschen standen offen, ich sah Lukes Lesebrillenetui, zog seinen Pass heraus. Alles drin, auch die Kamera, obwohl auch deren Hülle offen war. Der vorhin so abweisende Schaffner wurde euphorisch — »grazie«, sagte ich – er fasste mich um den Hals, drückte mir einen Kuss auf die Wange, rief: »Sii allegro!«

* * *

So endet das Reisetagebuch mit einem unwirklichen Happy End. Die wuchernden Narrative süditalienischer Unsicherheit, die uns von den ersten Reiseplanungen an begleitet hatten, realisierten sich kurz vor der Rückkehr unvermutet als Gepäckdiebstahl zwischen Österreich und Bayern — und rückten damit noch weiter ins Irreale und Absurde. Zugleich bekamen die unsichtbaren Anderen mit dem impulsiven italienischen Schaffner einen Körper und ein Gesicht — das so gar nicht das des sozial benachteiligten Diebs war.

Einmal angestoßen, entfaltete sich auf unserer Urlaubsfahrt der Diskurs alltäglicher (Un-)Sicherheit als fortlaufende assoziative Kette, folgte unvorhergesehenen Kehrtwenden, Verzweigungen und Verschlingungen und gab mir, zwischen wiederkehrenden stereotypen Festschreibungen und deren fortlaufender Überschreitung, einen Vorgeschmack auf meine kommende Forschungsreise durch die europäischen Alltage der Sicherheitsgesellschaft.

Endnoten

1. Vgl. Katharina Eisch, ‘Auto, Männlichkeit, Tod. Zur Geschlechterspezifik der Rede vom Automobil’, in Männlich. Weiblich. Zur Bedeutung der Kategorie Geschlecht in der Kultur. 31. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, Marburg 1997 (Münster u.a.: Waxmann, 1999), herausgegeben von Christel Köhle-Hezinger, S. 444-455.

2. Ich verwende den Begriff des Alltagsmythos in dem von Roland Barthes geprägten Sinne eines ideologischen Bilds oder Erzählmotivs, das als konnotatives Bedeutungssystem zwischen Sinnreduktion und Übercodierung wirksam wird. Vgl. Roland Barthes, Mythen des Alltags (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1964).

3. Katharina Eisch-Angus, Absurde Angst. Narrationen der Sicherheitsgesellschaft. (Wiesbaden: Springer VS, 2018). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-20111-1

4. Katharina Eisch-Angus, ‘Dritte Erfahrungsgeschichte: Die Katastrophe’, in Absurde Angst. Narrationen der Sicherheitsgesellschaft (Wiesbaden: Springer VS 2018) von Katharina Eisch-Angus, S. 536-570.

5. Katharina Eisch-Angus, ‘Erste Erfahrungsgeschichte: Der Einbruch ins Daheim’, in Absurde Angst. Narrationen der Sicherheitsgesellschaft (Wiesbaden: Springer VS 2018) von Katharina Eisch-Angus, S. 500-507.

6. Katharina Eisch-Angus, ‘Die Verwirrung der Diskurse: Zugfahrt mit Rucksack’, in Absurde Angst. Narrationen der Sicherheitsgesellschaft (Wiesbaden: Springer VS 2018) von Katharina Eisch-Angus, S. 78-96.

8. Der Begriff der société de securité wurde von Michel Foucault in seinen Überlegungen der späten 1970er Jahre angestellt, in denen er Sicherheit als vorherrschendes Dispositiv einer neuen gouvernementalen Regierungsweise erkennt: als Movens einer Technik, in der sich die umfassende Kontrolle der Alltagsmenschen in alle Winkel ihres Alltagslebens und ihrer Beziehungen hinein mit der Subjektivierung von Moral und Verantwortlichkeit als Selbstkontrolle verbinden. Vgl. unter anderem: Michel Foucault, Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der GouvernementalitätI (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2006), herausgegeben von Michel Sennelart; ders. ‘Die Sicherheit und der Staat’ [1977], in Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits. Band III, 1976–1979 (Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003), herausgegeben von Daniel Defert und François Ewald., S. 495-502.

9. Leon Hempel, Susanne Krasmann und Ulrich Bröckling (Hg.), Sichtbarkeitsregime. Überwachung, Sicherheit und Privatheit im 21. Jahrhundert (Wiesbaden: Springer VS, 2011). = Leviathan. Zeitschrift für Sozialwissenschaft. Sonderheft 25.

10. Vgl. Klaus-Peter Köpping, Shattering Frames. Transgressions and Transformations in Anthropological Discourse and Practice (Berlin: Reimer, 2002).

11. Vgl. Klaus-Peter Köpping, ‘Transgression/Transformation: Intersubjectivity/Intertextuality’, in Shattering Frames (Berlin: Reimer, 2002), herausgegeben von Klaus-Peter Köpping, S. 12-25; hier S. 16-18.

12. »Seit einer Stunde war es bereits Tag, doch das Licht war immer noch unsicher und wie sterbend. Schon waren in der Umgebung Häuser eingestürzt, und da schien es uns angebracht, obgleich wir im Freien waren, aus der Stadt zu fliehen, aus Furcht, zerquetscht zu werden. Das erschrockene Volk lief uns nach … Schon begann es Asche zu regnen, doch war sie noch nicht dicht. Ich sah mich um und erblickte hinter meinem Rücken eine dichte Rauchwolke, die sich wie ein Strom auf der Erde ausbreitete und uns auf den Fersen war … Kaum hatten wir uns gesetzt, so war es Nacht, keine mondlose und bewölkte Nacht, sondern die Nacht eines geschlossenen Raumes ohne jedes Licht. Du hättest hören sollen, wie die Frauen schrien, die Kinder jammerten und die Männer riefen! … Der eine beweinte sein eigenes Geschick, der andere das der Seinen. Andere flehten um den Tod aus Furcht vor demselben. Viele beteten zu den Göttern, aber andere wieder behaupteten, daß es gar keine Götter mehr gebe und der Untergang der Welt gekommen sei …« (Italien Süden. Baedeker Allianz Reiseführer (Ostfildern: Verlag Karl Baedeker, 32006), S. 308.

13. Vgl. Baedeker Allianz Reiseführer 2006, S. 308.

14. Vgl. Baedeker Allianz Reiseführer 2006, S. 467.

15. Vgl. Baedeker Allianz Reiseführer 2006, S. 466.

16. Vgl. Johann Wolfgang von Goethe, Italenische Reise. Auch ich in Arkadien! (Stuttgart, Tübingen: Cotta, 1829), Goethes Werke 28. Online verfügbar: <https://www.textlog.de/goethe_italien_reise.html>

17. Johann Wolfgang von Goethe: ‘Neapel. Wieder in Pompeji’, in Goethe, Italienische Reise, 1829. Online verfügbar: <https://www.textlog.de/6771.html>

18. Vgl. Baedeker Allianz Reiseführer 2006, S. 308.

19. Vgl. Johann Wolfgang von Goethe: ‘Neapel. Pompeji’, in Goethe, Italienische Reise, 1829. Online verfügbar: <https://www.textlog.de/7197.html>