Martin Heule

« Je sais bien, mais quand même »

Octave Mannoni

Wohin geht die Reise? Die Reise geht ins Digitale natürlich. Und zwar immer schneller. Exponentiell schneller, weil Wissenschaftler und Techniker das können. Schneller, weil, wie Paul Virilio meinte, die Geschwindigkeit als verborgene Seite von Reichtum und Macht einen entscheidenden Faktor bildet, der die Gesellschaft bestimmt. Der Motor hinter der rasanten Fahrt ins Digitale heisst Algorithmen. Damit die algorithmische Reise auch schön wird, müssten aber Nachvollziehbarkeit und Rechenschaftspflichten dafür sorgen, dass die persönliche Freiheit nicht eingeschränkt und keine Entscheidungen getroffen werden, die mit unserer Vorstellung von Würde, Gerechtigkeit und Autonomie nicht in Übereinstimmung zu bringen sind. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn wir haben den Algorithmen bereits Tür und Tor geöffnet, wir unterwerfen uns dem Scoring der Firmen, wir haben sie gerufen, die Geister und können nicht mehr sein ohne sie. Vor allem jene, die Macht haben, können nicht mehr sein ohne sie. Autoritäre Regime etwa erhalten durch neue Überwachungstechniken mehr Macht denn je. Sie können Algorithmen einsetzen, um grosse Datenmengen über ihre Bürger auszuwerten. Sie setzen Social Media und Cyberspace gezielt ein, um die Gesellschaft zu polarisieren und zu manipulieren. Mit Big-Data-Algorithmen stehen ihnen äusserst effiziente Werkzeuge zur Verfügung. Werkzeuge, die die Politik, unseren Alltag und unsere Person verändern. Wir sollten uns also mit Vorteil um die Werkzeuge kümmern, die wir in die Hände nehmen. Das richtige Werkzeug ist entscheidend.

Verschafften sich die ersten Menschen nicht dadurch einen evolutionären Vorteil, dass sie Werkzeuge — oder bessere Werkzeuge als die anderen Tiere besassen? Neil MacGregor (2011) beschreibt das alles entscheidende Werkzeug der Menschheit, den Faustkeil. Das Werkzeug, gefunden in der Olduvai-Schlucht in Tansania, ist 1.2 bis 1.4 Millionen Jahre alt. »Es war so etwas wie das Schweizer Messer der Steinzeit, ein essenzielles Stück Technik mit vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten.« Es war Bohrer, man konnte mit den scharfen Seiten Pflanzen oder Fleisch zerschneiden und Rinden und Häute abschaben. Ein Faustkeil sieht zwar ziemlich schlicht aus, war aber sehr schwer herzustellen. Über eine Million Jahre lang war er buchstäblich Spitzentechnologie. Der Faustkeil ist das erfolgreichste Werkzeug aller Zeiten. Dank diesem Tool konnten die Menschen die Umwelt kontrollieren und verändern. Es gab besseres Essen, Häute und Felle, abgeschnittene Zweige fürs Feuermachen und zum Hausbauen. Allerdings, man konnte einander nun auch effizienter umbringen. Dank des Faustkeils waren die Menschen auch nicht mehr an ihre unmittelbare Umgebung gebunden, sie konnten die heissen Savannen hinter sich lassen. Sie begaben sich auf Reise. Mit dem Faustkeil in der Hand eroberten sie den Globus.

Begeben wir uns auf eine gleich entscheidende Reise mit den Algorithmen ins Digitale? Was unterscheidet denn die neuen Tools von den alten? Gute Faustkeile waren selten, in der ganzen Geschichte hat man guten Werkzeugen Sorge getragen. Ich weiss das von meinem Grossvater und von meinem Onkel Karl, die beide Hufschmiede waren und ein Leben lang den gleichen Hammer benutzten, so dass der Stiel sich im Laufe der Jahrzehnte ihrer Hand anpasste. Ein solcher Hammerstiel ist auch im Schaudepot St. Katharinental zu sehen, ein Hammer eines Nagelschmiedes, der im Akkord Nägel herstellte.

Mächtige digitale Tools sind für uns heute unerreichbar, gute selten, andere verwirrend zahllos. Kommt dazu, dass wir uns vermehrt auf den Rat von anderen verlassen müssen, die sich wiederum auf den Rat von Dritten stützen. Eigentlich geben wir die Entscheidung über die Auswahl unserer Werkzeuge aus der Hand, aus Inkompetenz, aus Vertrauensseligkeit oder aus Faulheit.

Das sollten wir mit Vorteil unterlassen. Und wenn schon, sollten wir ein Auge darauf haben, wer sie an unserer Stelle in die Hand nimmt und was er oder sie damit anstellt. Wie war das früher? Es gibt einen Ort in der Schweiz, wo man das Augenmerk auch auf Werkzeuge richtet, die von der Norm abweichen. Im bäuerlichen Alltag der jüngsten Vergangenheit standen Mann und Frau bereits eine Menge Werkzeuge zur Verfügung, um den Alltag von Landwirtschaft und Haus und Hof zu bewältigen. Nur wenige wagten es, von der Norm abzuweichen. »Bei uns macht man es so«, galt für sie nicht. In der Regel setzten sich die »Fürwitzigen« und die Armen über Normen hinweg. Die einen kümmerten sich nicht um die öffentliche Meinung und erfanden Eigenes. Die anderen hatten keine Mittel, um der Norm zu entsprechen. Wie in einer ungarischen Studie dargelegt wurde, ist die Norm umso unverbindlicher, je hierarchisch tiefer ein Objekt angesiedelt ist. Korrekte Form, gute Beschaffenheit spielen dann keine besondere Rolle mehr. Gerade auf diese unscheinbaren, improvisierten, reparierten, aus anderen Gegenständen umgearbeiteten, rezyklierten Objekte wird im Schaudepot St. Katharinental ein spezielles Augenmerk gelegt, zumal sie einst sehr häufig waren. Solche Gegenstände sucht man in »etablierten« volkskundlichen Sammlungen oft vergebens, weil in erster Linie einerseits aus einer antiquarischen Kulturperspektive möglichst altartige, andererseits, möglichst ästhetisch ansprechende, schöne, verzierte Objekte gesammelt wurden. Das Schaudepot setzt dazu — im Sinne der Ausgewogenheit — einen bewussten Kontrapunkt.

Das Schaudepot St. Katharinental bei Diessenhofen am Rhein ist ein Zentrum für ländliche Alltagskultur im Bodenseeraum — ein sehr besonderer Teil des Historischen Museums Thurgau. Im Kornhaus des ehemaligen Dominikanerinnenklosters sind Themen wie Landwirtschaft, Weinbau, Transport, Handwerk und Gewerbe, Textilproduktion und Hausarbeit auf insgesamt 1800m2 in Szene gesetzt. Konservator der Sammlung ist der Volkskundler Peter Bretscher, dem ich zahlreiche wertvolle Hinweise verdanke.

Den Ursprung des Klosters bildete übrigens eine kleine Gemeinschaft von Beginen im 13. Jahrhundert, die sich im Zuge der religiösen Armutsbewegung dieser Zeit in Winterthur zu gemeinsamer Lebensführung in Armut zusammengeschlossen hatten. Die Frauen hatten nie und nimmer das Prestige ihrer männlichen Kollegen. Frauen, die Gott suchten, waren der Kirche eher lästig. Also schaffte man für sie einen Rahmen, in dem sie unter Kontrolle zu bringen waren. 1242 zogen sie in das seither so genannte St. Katharinental am Rhein ausserhalb der Stadt Diessenhofen, um dort das Kloster zu errichten. Die Nonnenseelsorge oblag dem Dominikanerkonvent von Konstanz. Gefördert von Adligen und wohlhabenden Bürgerfamilien der Region, nahm das Kloster in den folgenden Jahren personell, ökonomisch und spirituell einen raschen Aufschwung. Das zeigte sich in der Errichtung eines Konventshauses und im Bau einer Kirche mit mehreren Altären, deren Weihe 1269 vom Kirchenvater Albertus Magnus vorgenommen wurde. Um 1280 zählte das Kloster bereits 150 Nonnen. Nachdem das Kloster existenzgefährdende Wirrungen des Reformationszeitalters überstanden hatte, erlebte es im 18. Jahrhundert eine neue Blütezeit. Zu Ende des Jahrhunderts aber machten sich Säkularisierungsbestrebungen geltend. Nachdem die helvetische Regierung schon 1798 das Klostervermögen beschlagnahmt hatte, wurde 1869 das Kloster endgültig aufgehoben und vom Kanton Thurgau in ein Kranken- und Greisenasyl umgewandelt. Im Schaudepot für ländliche Alltagskultur fallen weibliche Innovationen auf. Nicht weil es so viele wären, das nicht, aber weil man sie so selten sieht. Wer sammelt sie schon? Wer schreibt ihre Geschichte?

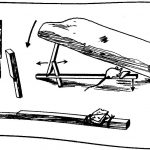

Das Wösch-Anni oder das Wösch-Vreni (Abb. 3) ist eine prämierte Frauenerfindung und insofern eine Seltenheit. Vielleicht hat auch ein Mann bei der Konstruktion mit Hand angelegt, aber die Erfindung ist von Anni Kössler in den Zwanziger Jahren bei der Stiftung Trieur eingereicht worden. Das Wösch-Anni ist für gut befunden worden. Das Gerät, das der Käsepresse abgeschaut ist, kann kleinere Wäschestücke auspressen und so die mühsame Wringarbeit erleichtern. Selbstverständlich ist das kein einfaches Werkzeug à la Faustkeil mehr, man macht sich da schon den Hebel zu nutze.

Was hat es mit der Trieur-Stiftung (Abb. 3a/b) auf sich? 1918 ist in Brugg eine Maschinenberatungsstelle des schweizerischen Bauernverbandes gegründet worden. Zehn Jahre später dann an der gleichen Stelle die Stiftung Trieur zur Prüfung landwirtschaftlicher Geräte und Maschinen (Der Trieur ist ein Gerät zur Reinigung von Getreide). 1947 wurde Trieur vom Institut für Landmaschinenwesen und Landarbeitstechnik in Brugg abgelöst. Später bekommt die Unfallverhütung immer mehr Gewicht, sodass heute die Stiftung nur noch diesem Zweck dient.

Es sind kaum weibliche Erfindungen oder Anpassungen von Geräten bekannt. Das dürfte aber am mangelnden Interesse, an der mangelnden Forschung liegen. Bei den weiteren Beispielen von Erleichterungen weiblicher Hausarbeit auf dem Hof darf man annehmen, dass die Idee, das Konzept von Frauen entwickelt wurde und dass die Ehemänner oder Handwerker das Gerät bauten. Immerhin kann man in diesen Fällen von Respekt oder Zuneigung der Männer gegenüber den Erfinder frauen ausgehen — oder die Männer sahen ein, dass die Frau so mehr Arbeit in der gegebenen Zeit leisten konnte. Aber vielleicht war es auch ganz anders und die Frau ging selber in Schreinerei und Werkstatt zugange. Zum Beispiel bei diesem verbesserten Wäschehafen. (Abb. 4)

Man hat den Kupferdeckel durch einen aus Holz ersetzt. Durch den Deckel hindurch führt eine Holzwelle, an der unten kleine Flügel angebracht sind, welche oberhalb des Deckels mittels eines Hebels, hier — auf improvisierte Weise — mit einer grossen Holzkelle bewegt werden können und so die Kochwäsche bewegen. Diese einfache Hin- und Herbewegung sollte die sehr mühsame und schweisstreibende Arbeit des Rührens der Wäsche ersetzen. Man kann sich vorstellen, dass die anonyme Wäschefrau ihrem Mann die Idee dieses Geräts vorgeschlagen und dieser sie verwirklicht hat. Allerdings, die frühen motorisch angetriebenen Waschmaschinen (Abb. 5) beruhen auf demselben Prinzip. Möglicherweise ist das Hand-Hin-und-Herbewegen nicht ein technischer Vorläufer, sondern die Billigversion einer bereits existierenden Maschine. Auch das kommt vor.

Einen Eigenbau für die kleine Wäsche zwischendurch stellt Jean-François Robert in seinem Buch: Le Grenier imaginaire. Objets de mémoire, vor. Das Gerät stammt aus dem Pays-d’Enhaut und ist aus Ulmenholz gefertigt und stand beim Feuer in der Küche, wo die Hausfrau oder die Kinder den Hebel betätigten und die Wäsche so rieben. Es ist eigentlich eine Weiterentwicklung des sehr verbreiteten Waschbretts, das noch mancherorts in Indien oder Afrika benutzt wird und die verbreitetste Waschmaschine überhaupt ist. Auch bei diesem Gerät kann man sich einen männlichen Ausführer vorstellen.

Dieses Kummet (Abb. 6) aus altem Pneumaterial ist für eine Kuh hergestellt worden. Ein typisches Kriegsprodukt (Zweiter Weltkrieg). Das Leder war zu kostbar und zu teuer für den Bauer. Während des Zweiten Weltkriegs war Leder oft auch gar nicht erhältlich und rationiert. Aus dem gleichen Material hat ein anderer Bauer eine Kuhhalfter hergestellt.

Erst durch das Kummet konnte die Zugkraft der Kühe, Ochsen oder Pferde optimal eingesetzt werden. Es verteilt die Zuglast auf den Brustkorb, Schultern und Widerrist und ist dem Joch überlegen, das die Last auf nur einen Körperteil legt. Solche Geschirre aus rekuperiertem Material kennt man vor allem aus armen Gegenden in Afrika oder Asien. Dieses Kummet stammt aber aus der Bodenseeregion.

Sehr lange Zeit diente das Joch der Anspannung von grossen Zugtieren. Das Stirnjoch wird vor, das Nackenjoch hinter den Hörnern befestigt. Die Zugtiere wurden zumeist paarweise in Doppeljoche gespannt, wodurch die Last über eine am Joch zwischen den Tieren befestigte Deichsel gezogen wurde. Der Gebrauch des alten Doppelnackenjoches verunmöglichte dem Zugvieh das Bewegen des Kopfes; sie waren wie in einem Schraubstock eingespannt, sie waren buchstäblich unterjocht. Die ungleiche Zugkraft wurde durch seitliche Verschiebung des Amblazes (Jochdeichselring, oft aus Leder) ausgeglichen. Stirnjoche sind in der Regel Einzeljoche, was grosse Bugfreiheit ermöglichte. In Deutschland waren sie sehr verbreitet, in der Schweiz praktisch unbekannt. Gegen die Doppel nackenjoche setzte im Flachland eine Kampagne ein, die diese Anschirrung als rückständig und tierquälerisch diffamierte. Im Kanton Bern verschwanden sie schon im früheren 19. Jahrhundert und im Zürcher Oberland und im thurgauischen Hörnligebiet um 1880. Im Jura gab es sie noch zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und in Romanischbünden waren sie damals die Regel. Für Gebirgsverhältnisse galten nämlich andere Gesetze: Mit dem Doppelnackenjoch kann via Deichsel ein Wagen im abschüssigen Gelände zurückgehalten werden. Bei Anschirrung mit Zugstricken fährt der Wagen abwärts von hinten in die Beine der Zugtiere, falls nicht gebremst wird. Mechanische Bremsen aber kamen im Flachland erst um 1850 auf; alpine Wagen weisen oft keine solchen auf.

Um 1900 besass nur etwa ein Viertel aller Bauern ein Pferd. In der Schweiz schaffte die Kummet-Schirrung für Rindvieh von Westen her den Durchbruch und machte lange Zeit an der »Jassgrenze« halt. Darunter verstehen wir die Kulturgrenze, die entlang der Linie Brünig-Napf-Reuss führt und die das Königreich Burgund im Westen vom Herzogtum Schwaben im Osten trennte. Jassgrenze heisst sie deshalb, weil man traditioneller Weise auch heute noch westlich der Grenze mit französischen Karten, östlich davon mit deutschen Karten spielt. Die tausendjährige Jassgrenze in Ehren, aber für die Neuzeit war wohl die Trennung zwischen bernischem und zürcherischem Einzugsgebiet bedeutender. Im Falle des Rinderkummets war die Konfession der Region ausschlaggebend. Das Rinderkummet erreichte Zürich und die Ostschweiz von Westen (Waadt, Bern) her und verdrängte teilweise das hier übliche Kehljoch (meist Einzeljoch). Kummet und Kehljoch existierten nebeneinander, oft auch am selben Gespann. Nicht so im katholischen Freiamt und in der katholischen Innerschweiz. Das Viehkummet galt dort als bernisch-protestantisch und wurde aufgrund konfessioneller Vorurteile als ketzerhaft abgelehnt. Die Anschirrungen der Zugtiere könnten uns sehr viel über die Zivilisation erzählen. Ist noch ausstehend. Ist halt nicht mehr so angesagt.

Und wenn wir schon beim Pferdegeschirr sind: Die Tiere waren äusserst kostbar. Krankheit oder gar der Tod des Tieres konnte für eine Bauernfamilie einschneidender, existenzgefährdender sein als der Tod eines Kindes. Also hatte man alles Interesse daran, dass das Tier immer unter einem guten Stern stand. Es sind manchmal Messingscheiben am Geschirr aufgereiht worden, damit diese Spiegel das Toggeli (Abb. 7) vertrieben, so dass es das Tier nicht plagen konnte. Aber das ist wohl nur die halbe Wahrheit. Wir kennen solche und ähnliche Riemenverzierungen ganz einfach als Schmuck und Statussymbol. Im Volksmund nannte man sie »Staatsriemen«. Eine schöne, stattliche Kuh war eine »Staatskarosse«.

Liebten die Bauern eigentlich ihre Tiere? Der Tierschutz war ja eine bürgerliche, englische Erfindung. Gibt es neben diesem Tierschutz auch so etwas wie einen ländlichen Tierschutz? Der Bauer liebte das Tier, wenn es ihm ökonomischen Nutzen brachte, der Städter, wenn es seinen romantischen Vorstellungen entgegenkam. Bezeichnend sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse der Volksabstimmung vom 25. November 2018 über Kuhhorn-Initiative in der Schweiz: Die Abstimmenden in den Städten wollten den Kühen ihre Verstümmelung ersparen, während beim Stimmvolk in den ländlichen Gegenden ökonomische Argumente für das Entfernen der Hörner im Vordergrund standen. Vergessen wir nicht, dass vor dem Aufkommen des Automobils die Städte voll von Reit-, Kutsch- und schweren Transportpferden waren, voll von Ställen und Miststöcken. Die grossen Pferdeansammlungen waren in der Stadt, nicht auf dem Land. Wenn also die Gespanne im Laufe der Geschichte immer »tiergerechter« wurden, so ist das dem städtischen, bürgerlichen Tierschutzgedanken geschuldet, der über Lehrer, Pfarrer, Tierärzte, landwirtschaftliche Zeitschriften und Schulen in die Bauernstuben eindrang. Bis zum heutigen Tag gilt, dass »städtischer« Tierschutz in das Bauernleben greift. (Abb. 8).

Das Werkzeug, das überhaupt keine Obsoleszenz kennt, ist die Sense. (Abb. 9) Durch die häufige Benutzung, durch das Dengeln wird das Blatt immer schmaler, sodass das Gerät sich nicht mehr zum Mähen eignet. Dann wird dem Blatt ein zweites Leben geschenkt, zum Beispiel als Stroh- oder Heumesser, mit dem man kleinere Heumengen aus dem dichten Haufen schneiden konnte. Es sind aus Sensen aber auch kleine Sägen gefertigt worden. Auch der Rollenkanaster, also der Tabak, ist mit ausgemustertem Sensenmaterial geschnitten worden, aber auch Käseraffeln sind aus ausgedienten Sensen entstanden.

Eine ganz andere Sensen-Verwendung gab es für Türen und Tore. (Abb. 10) Der Ansatz des Sensenblattes, mit dem es mit dem Worb verbunden wird, also die Hamme und die Warze, die sich oben auf der Hamme befindet und die in ein Loch am Stiel eingreift, wurde umgeschmiedet und konnte als Band eines Scharniers verwendet werden.

Hanspeter Niederberger berichtet in Geister, Bann und Hergottswinkel, dass aufgerichtete Metallspitzen »gut« gegen Hexenwerk und Zauberei seien. Benutzt man also gebrauchte Sensenblätter als Türbeschläge, so dienen sie in doppelter Weise. Einerseits braucht man keine neuen Scharniere zu kaufen, anderseits ist das Gebäude gegen Unheil geschützt. Auch ausgediente Sägen konnten solche doppelten Funktionen einnehmen. (Abb. 11)

Die Geschichte der modernen Imkerei begann im 19. Jahrhundert mit der Umstellung von der Korbimkerei zur Kastenimkerei mit beweglichen Waben. Zentrales Teil des Kastens ist die Mittelwand aus Bienenwachs, die den Bau von Bienenwaben beschleunigte. Der sparsame Imker stellte diese Wachswände natürlich selber her und entwickelte dafür eigens eine Wabenpresse. Der Landwirt, von dem diese Wabenpresse stammt, hat dem Konservator Folgendes erzählt: Das Bienenhaus war unmittelbar vor dem Garten aufgestellt. Gartenarbeit war Frauenarbeit. Also Arbeit vor dem Bienenhaus, den Bienenstichen ausgesetzt. Das sei so Absicht gewesen: Die Frauen hätten die Gartenarbeit vor oder nach dem Bienenflug, also am Morgen früh oder am Abend zu verrichten gehabt. Gartenarbeit war so nebenbei in den Randzeiten zu erledigen; am Tag gab es Wichtigeres zu tun. Dieser Bauer erinnert uns, dass es bei einer vertieften Betrachtung von Werkzeug und Gerätschaften im Grunde immer um Menschen und ihre Verhältnisse unter einander geht. Oder wie Arnold Niederer zu sagen pflegte: »Der Sänger, nicht das Lied.« (Abb.12)

Die Fischreuse ist ein weiteres Beispiel für dieses Konzept. (Abb. 14) Sie ist erstaunlich klein, also keine Reuse, wie sie Fischer üblicherweise in Gebrauch haben. Die Reuse, so ist Peter Bretscher zugetragen worden, soll einem Vater einer grossen Kinderschar gehört haben, der damit im Forellengewässer eines städtischen Fischpächters wilderte, um so seine Familie durchzubringen.

Es ist ziemlich aufschlussreich, welche Namen die Menschen ihren Werkzeugen verpassten. Wer wohl kam auf »Wösch-Vreni«, zumal die Erfinderin Anni hiess? Manchmal kommen ganze Nationen dran, wie beim Engländer, dem Verstellschlüssel. An die gleiche Nation denken die Frankophonen beim Kondom, der capote anglaise, dem deutschsprachigen Pariser. Nach dem Hersteller eines Seilzugs hält sich in der Schweiz seit vielen Jahren der »Habegger«. Und nach dem Pionier der Kehrichtentsorgung wurde ein Mülleimer als »Ochsnerkübel« bekannt. Benannt nach Jakob Ochsner. Eine situative Namensgebung erlebte eine Trottenschaufel im Schaudepot St. Katharinental. (Abb. 13) Ein Unternehmer, der zugegen war, als die Trotte, die Weinkelter, abgerissen wurde, rettete diese schon sehr verbraucht flache Schaufel, die nur noch locker am Stiel hielt. Das ist eine Trottenschaufel. War in der Baumkelter der Saft gepresst, musste der Baum wieder hochgeschraubt werden und mit Hilfe einer Hacke zerteile man den Trester, um ihn dann mit der Trottenschaufel wegzuräumen. Nach dem Schnapsbrennen wurde er getrocknet und diente als Brennstoff. Nun, der Unternehmer, ein Sammler alter ländlicher Geräte, erklärte bei der Übergabe ans Museum: »Schauen Sie den Zustand dieser Schaufel an, ausgeleiert, rostig, fast unbrauchbar. Alle haben sie benützt, aber niemand ist wirklich für sie verantwortlich gewesen, keiner hat sie ordentlich geflickt. Das ist Kommunismus; da sehen Sie es. Das ist eine Kommunistenschaufel!«

Nicht selten geraten home-made-Gerätschaften zwischen die Welten, wie etwa dieser Dosenöffner (Ab. 15), der durch die Form zur Alten Welt gehört, aber durch die Funktion Teil der Neuen Welt ist. Unsere Vorfahren bedienten sich, um die Aufgaben, die neu auf sie zukamen zu lösen, aus einem vertrauten Geräterepertoire. Dieser Büchsenöffner nimmt den schon in der Antike bekannten Stangenzirkel auf und macht ihn für eine Herausforderung des 20. Jahrhunderts nutzbar. Der Erfindung war allerdings kein Erfolg beschieden, das kleinere Gerät, das Teil des Taschenmessers wurde, setzte sich gegenüber dem sperrigen Öffner durch.

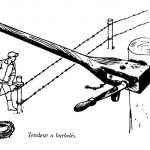

Seit der Sesshaftigkeit der Menschen gibt es Zäune. Sie sind so alt wie die Landwirtschaft. Es gilt einerseits den Garten vor den Tieren zu schützen und anderseits die Nutztiere im Zaun zu halten. Der Stacheldraht kam auf, als es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die Rinderzüchter in den Vereinigten Staaten wichtig wurde, ihr Weideland zu schützen. Innerhalb weniger Jahrzehnte fand der Stacheldraht weltweite Verwendung. Die ersten militärischen Anwendungen erfolgten im Zweiten Burenkrieg (1899-1902). Den Stacheldraht zu spannen ist nicht einfach, es braucht enorm Kraft und es besteht ein grosses Risiko, dass man sich die Hände durch den Draht verletzt. Dieser Stacheldrahtspanner sorgt einerseits für einen straff gespannten Draht, damit die Tiere sich nicht im Draht verwickeln und anderseits ist man nicht in direktem Kontakt mit den gefährlichen Drahtstacheln. Im 20. Jahrhundert ist der Stacheldraht weiter entwickelt worden, allerdings nicht mehr für die Tiere, sondern für die Menschen, besser gesagt gegen die Menschen. Die erste Version des heute unter dem Begriff NATO-Draht bekannt gewordenen Stacheldraht, ist im Ersten Weltkrieg in Deutschland hergestellt worden. Nato-Draht ist in Drahtrollen gedreht. Er ist gefährlicher als Stacheldraht, da die rasiermesserähnlichen Schneiden stärkere Verletzungen als Stacheldrahtdornen verursachen. Er bietet Zeitersparnisse beim Anbringen, da auf Nägel verzichtet werden kann.

Der alte Stacheldraht hat aber noch lange nicht ausgedient. Zwar hat 2014 der Schweizer Bundesrat den Einsatz des Stacheldrahtes für einzelne Tierarten, wie Lamas oder Pferde verboten. Gleichzeitig gibt es z.B. im Kanton Bern einen Landschaftsqualitätsbeitrag, wenn der Stacheldraht an Holzpfählen befestigt wird — 32 Rappen pro Meter. Und gespannt wird er immer noch mit unserem Stacheldrahtspanner. (Abb. 16)

Verlassen wir für einen Moment die Welt der eigentlichen Werkzeuge und schauen wir uns zwei Beispiele von Maschinen an, die nicht in einer Fabrik entstanden sind.

Diese home-made-Nähmaschine (Abb. 17), die noch funktionstüchtig ist, steht im Schaudepot St. Katharinental. Es handelt sich beim Hersteller um einen Mann, der seiner Frau gerne eine Nähmaschine geschenkt hätte, aber dafür nicht die Mittel hatte. Er war ein äusserst begabter Bastler, der aus Schrottteilen und Holzstücken eine funktionierende Maschine zustande brachte. Das Antriebsrad beispielsweise besteht aus einem Herdring, die Übersetzung ist aus Hartholz gedrechselt, das Winkelgetriebe mit Nägeln hergestellt. Unter der Maschine sieht man ein aufwendiges Gestänge, das die Funktionen der Nähmaschine versieht. Es ist das Werk eines grossartigen Ingenieurs, der nie die Möglichkeit zu einer solchen Ausbildung bekam. Er war ein Tüftler. Seine Nachkommen wussten auch von einer Erfindung zu erzählen, die das Bergauf- und Bergabgehen erleichtern sollte, nämlich eine Art aufklappbare Holzsohle unter der Schuhsohle, die den Winkel des Hanges wettmachte.

Vielleicht erinnert dieses Gerät manche an eine Erzählung von Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)1967), in der er erzählt, wie er sich vor Staunen kaum erholen konnte, wenn er seinen Vater, der Zimmergeselle war, in der Werkstatt arbeiten sah, und es hätte ihn nicht erstaunt, wenn er eine hölzerne Nähmaschine hergestellt hätte. Also der Inbegriff vom Unmöglichen, vom Unvorstellbaren. Es ist unvorstellbar, aber unser Tüftler hat es gemacht. Die Maschine entstand in Italien und die immigriernde Familie hat sie in den Thurgau mitgebracht. Bevor uns Waggerl noch in Rührung bringt, sei hier nochmals seine Geschichte kurz erzählt, die man in Österreich so gerne vergisst. Waggerl wurde 1936 Mitglied des Bundes deutscher Schriftsteller Österreichs, dessen Mitglieder energisch auf den »Anschluss« hinarbeiteten. In ihm fanden sich Mitglieder und Sympathisanten der NSDAP zu einer Tarnorganisation zusammen. An Adolf Hitler rühmte der Heimatdichter »die befreiende Kraft einer wahrhaft grossen Menschlichkeit.« 1938 wurde Waggerl auch Mitglied der NSDAP. 1973 wurde er Ehrensenator der Universität Salzburg.

Hier haben wir es um die Wiederverwertung der Sonderklasse zu tun. Amilcar (Abb. 18 und 19) war ein französisches Automobil, das von 1921 bis 1939 hergestellt wurde. Ein Amilcar hat nach einer unbekannten aber sicher glanzvollen Zeit in einem Bauernbetrieb ein zweites Leben bekommen. Man hat ganz einfach die Kühlerhaube samt Inhalt abgeschnitten, ein Schmied verband die Längswelle mit Puli und Riemen und brachte somit Fräsen, Dreschmaschinen und weiteres zum Laufen – und das mit Gangschaltung.

Amilcar war eine bekannte französische Marke für renntaugliche Kleinwagen. Das Auto brachte nicht allen Glück. Die damals berühmte Tänzerin Isadora Duncan starb 1927 auf der Promenade des Anglais in Nizza als Beifahrerin in einem Amilcar. Nachdem sich ihr wehender Schal in einem Rad verfangen hatte, ist sie bei der rasanten Anfahrt aus dem Cabriolet geschleudert worden und hat sich das Genick gebrochen. Vielleicht, vielleicht ist dieser Unglückswagen, günstig abgestossen, schlussendlich auf dem Bauernhof gelandet.

Die meisten Werkzeuge, so haben wir gesehen, entfalten ihre Wirkung durch den Hebel. Wenn dann noch Energie in einer Spannung gespeichert werden kann, sind wir schon sehr nahe bei der Maschine. Diesen Übergang kann man sehr gut an der Mausefalle zeigen. (Abb. 20) Als Urform aller Fallen kann man die Vierer-Falle ansehen, die immer wieder neu erfunden wurde. Der Mechanismus dieser Schlagfalle ist äusserst raffiniert und einfach zugleich. Im Stein oder im Brett wird die Energie gespeichert, die Vier steht unter Spannung und die neugierige Maus bringt die Maschine durch die Schwerkraft zum Funktionieren.

Die Fallen sind die ersten technischen Geräte, die die Arbeitstätigkeit des Menschen nicht nur unterstützen, sondern auch teilweise ersetzen. Erste Maschinen also. Die ersten Maschinen dienten dem Töten.

Die Mausefalle aber ist nicht lexikonwürdig, stellt Wolfhard Klein in seinem Buch über die Kulturgeschichte der Mausefalle (2011) fest. Schon alleine deshalb ist sie volkskundewürdig. Als ein früher und ausgesprochen gründlicher Erforscher der Mausefalle hat sich der Wiener Ingenieur, Kultur- und Technikhistoriker Hugo Theodor Horowitz hervorgetan. 1882 als Sohn eines wohlhabenden jüdischen Kaufmanns geboren, studierte er Maschinenbau in Wien und Berlin und arbeitete anschliessend bei den österreichischen Fiat-Werken. Schon bald aber drängte es ihn, wissenschaftlich tätig zu sein. Um diese neue Karriere vorwärts zu treiben, meinte er, dass das nur in Berlin gut genug sei und dass es weiter förderlich wäre, wenn er zum Katholizismus konvertierte. Beides war nicht dienlich. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland verlor Horowitz seine Publikationsmöglichkeiten und nach dem Anschluss Österreichs ans Reich durfte er in Wien keine Bibliotheken mehr besuchen. 1941 wurde er mit seiner Frau ins Ghetto von Minsk deportiert und kam wahrscheinlich bei einer Massenerschiessung im Juli 1942 ums Leben.

Horowitz hat sich vor allem um die Erforschung und Beschreibung des Relais einen Namen gemacht. Das Relais ist, einfach gesagt, ein elektromagnetischer Schalter, der die Technik um die Jahrhundertwende revolutionierte. Telefonie, Selbstwähleinrichtungen und Fernsprechverkehr sind ohne den massiven Einsatz der Relaistechnik nicht denkbar.

Das Relais ermöglichte auch die Entwicklung des Computers, der erstmals 1941 von Konrad Zuse unter dem Namen Z3 mit 2000 Relais für das Rechenwerk und den Speicher gebaut wurde. Das Relais ist schon sehr bald durch Elektronenröhren ersetzt worden, später durch Transistoren und integrierte Schaltkreise. Aber das Prinzip des Relais ist uns in der Digitaltechnik erhalten geblieben. Die digitale Welt besteht aus Relais, Schalter, die permanent zwischenlogisch 0 und logisch 1 hin- und herschalten. Hugo Theodor Horowitz betrachtete nun die Fallen als die ältesten Ausführungen von Relaiskonstruktionen im Laufe der Entwicklung der Technik.

Aber bereits im Altertum gab es Fallen, bei denen ein Schlagholz auf die Maus fiel. Wir lesen auch von einer Maus, die sich in den Saiten von Apollos Leier verhedderte und dabei umkam. Gehen wir doch davon aus, dass die Sache mit den Mausefallen damit anfing, dass die Menschen das Jäger- und Sammlerdasein beendeten, sich häuslich niederliessen und Vorräte anlegten. Für diese Vorräte interessierten sich die Mäuse und für die Mäuse interessierten sich die Katzen, die damals auch, der Mäuse wegen, die Nähe der Menschen suchten. Die Mausefalle ist zweifelsohne unter den ersten Erfindungen gewesen, die der häusliche Mensch machte. Wiederum bediente man sich einer Technik der Alten Welt für ein Problem der Neuen Welt. Die ersten Fallen gingen nämlich aus Jagdfallen hervor, wobei oftmals nur ihre Dimension und die Empfindlichkeit der Abzüge verändert wurden. Daneben sind auch schon selbständige Erfindungen getätigt worden. Für Horowitz sind bei der Falle nicht nur die Anfänge des Maschinenbaus zu sehen, sondern auch der Ursprung der Automaten: »Der Automat nimmt die Tötungshemmung, indem er die tödliche Arbeit erledigt«. (Horowitz 1930)

Das älteste Kunstwerk, auf dem Mausefallen abgebildet sind, ist der rechte Flügel des Merode-Altars des flämischen Meisters Robert Campin. (Abb. 21) Das Werk ist ca. 1420 entstanden. Er zeigt zwei Mausefallen, eine Klotzfalle im Schaufenster der Werkstatt des heiligen Josef und eine zweite Falle auf der Werkbank.

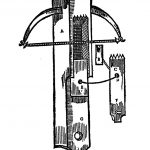

Das Triptychon steht heute im Metropolitan Museum in New York. Kunsthistoriker sehen in diesen Mausefallen eine Metapher. Diese Falle würde Christus dem Teufel stellen, ihn fangen und vernichten. Die Klotzfalle und die andere Falle des hl. Josef, die Torsionsfalle, gehören zu den gebräuchlichsten Fallen bis in die Neuzeit. Die Torsionsfallen wurden bald mit einer Eisenfeder ausgerüstet. Aus den frühen Formen entwickelten sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts die heute noch gebräuchlichen Schlagbügelfallen, die sich an Exportmodellen aus den USA orientierten. Bereits Ende der 50er Jahre wurde mit Kunststoff experimentiert, aber erst nochmals 50 Jahre später waren Kunststofffallen am Markt etabliert. Man kann annehmen, dass die Menschen Mäuse jeweils auf die effizienteste Art zu töten trachteten. Möglichst viele Schädlinge in kurzer Zeit mit einfachen Mitteln zu töten, muss das Ziel gewesen sein. Aber so rational ging das nicht immer vor sich. Die Mäusetöter richteten sich gerne nach den Tötungsmethoden, die jeweils für die Menschen sozusagen in Mode waren, Methoden, die für die Mäuse nicht unbedingt zielführend waren. Als die Armbrust sehr im Schwange war, kam auch die Mäusearmbrustfalle (Abb. 22) in Betrieb.

Berührt die Maus, durch einen Köder angelockt, den Abzugsmechanismus, treibt die Bogensehne einen Schieber oder einen Pfeil in den Körper des Tieres. Nachdem das Töten von Menschen mit Pulver und Blei an der Tagesordnung war, wurde auch auf Mäuse geschossen. (Abb. 23) Durchgesetzt haben sich Schussapparate aus Metall. (Abb. 24) Neben diesen industriell gefertigten Tötungsmaschinen, ging man auf dem Hof handwerklich an die Lösung des Problems, wie ein Exponat im Schaudepot im St. Katharinental (Abb. 25) zeigt.

Ursprünglich war das ein Steinschlossgewehr. In der Mitte des 19. Jahrhunderts hat man es wohl umgebaut auf Perkussion, was man gut am Hahn erkennt. Später hat man den Kolben und den Lauf abgeschnitten und in den Restlauf ein Gewinde eingedreht. Nun konnte man das Gewehr in eine Wand einschrauben und auf Meterdistanz auf einen Köder richten, auf ein totes Huhn etwa, das man mit dem Abzug verbunden hat. Wenn sich also der Fuchs am Köder zu schaffen machte, löste er den Schuss aus. Häufig lösten aber auch Katzen, Hunde oder gar Kinder den Schussmechanismus aus, sodass diese Tötungsmethode verboten wurde.

Noch heute aktuell sind die Kastenfallen, die mit dem Aufkommen der modernen Gefängnisse (siehe Foucault 1977) populär wurden. (Abb. 26) Die gefangene Maus wurde als erstes einfach festgesetzt, sie war gefangen. Man konnte sie betrachten, Kinder konnten mit ihr spielen, sie quälen und man konnte sie der Katze zum Frass vorwerfen oder sie ertränken. Ein Vorbild an den Katzen nehmend, waren die Grausamkeiten und Quälereien derart, dass wir sie hier nicht beschreiben möchten.

Reusenfallen waren vor allem für den Fang von mehreren Mäusen aufs Mal geeignet. Die gefangenen Tiere konnte man in der Falle zum Wasser tragen, ertränken und die Falle reinigen.

Tod durch Erhängen (Abb. 27) war sehr verbreitet. Klein (2011, 55) zitiert dazu aus einschlägiger Hausfrauenliteratur aus dem Jahre 1892: »In ein Stück festes Holz sind nebeneinander mehrere Löcher von der Grösse der Mäuselöcher gebohrt. In den Hintergrund derselben kommt die Lockspeise, die möglichst angenehm duftet. Am Eingang wird durch einen aufgespannten Zwirnfaden eine Drahtschleife, die an einer Drahtfeder hängt, niedergedrückt. Beisst die Maus den hinteren Faden durch, so wird sie von der emporschnellenden Drahtschleife erdrückt.«

Eigentliche Guillotinen, also Geräte mit einem Fallbeil gibt es für Mäuse nicht. In diesem Falle folgt das Mäusetöten dem Menschentöten nicht. Es war wohl zu umständlich, wenn der Kopf der Maus hätte separat eingesammelt werden müssen. Die Vorläufer der modernen Guillotine, die seit dem 12. Jahrhundert in Europa verbreitet waren, waren dazu bestimmt, adelige Gesetzesbrecher zu enthaupten. Diese Ehre tat man den keinen Nagern nicht an. Die moderne Guillotine, von Doktor Ignace Guillotin 1792 erfunden, wurde übrigens von einem deutschen Klavierbauer namens Tobias Schmidt konstruiert.

Alle diese Fallen haben einen Nachteil. Wenn sie zugeschlagen haben, sind sie so lange nicht wieder benutzbar, bis die tote Maus aus der Falle entfernt wird. Wie aber kann man mehrere Mäuse aufs Mal töten? Wie kann man ohne Unterbruch Mäuse töten? Zu den ältesten Fallentypen, die dieses Problem lösen, gehören jene, bei denen die Maus über eine Wippe in einen Fangbehälter stürzt, der mit Wasser gefüllt ist und wo das Tier ertrinkt. Der Apparat ist dann automatisch für die nächste Maus bereit. Mehrere industrielle Hersteller haben solche Apparate zur Massenvernichtung angeboten. (Abb. 28)

Spätestens bei der Lektüre von Sigfried Giedions Die Herrschaft der Mechanisierung (1982) muss uns klar werden, dass wir noch nicht einmal die Geschichte der Mechanisierung verstanden haben und schon sind wir in der nächsten Geschichte drin, jener der Digitalisierung. Leider wird sie uns regelmässig in Form von niedlichen Robotern in Altersheimen vorgestellt oder als seelenlose Krieger. In der Zwischenzeit übernehmen dieweil algorithmische Systeme und künstliche Intelligenz immer mehr die Kontrolle über immer neue Bereiche unseres Lebens. Die Entwicklung ist dramatisch. Nicht umsonst ist für den in letzter Zeit sehr berühmt gewordenen israelischen Historiker Yuval Noah Harari die technologische Entwicklung, neben dem Klimawandel und der nuklearen Bedrohung, eines der drei grössten globalen Probleme unserer Zeit (Harari 2013).

Die standardisierten Werkzeuge, wie wir sie aus der Zeit vor der Mechanisierung kennen, sind durch Erfahrungswissen entstanden und wurden auch zu einer hohen Perfektion geführt, die kaum disruptive Entwicklungen erlaubte. Vielleicht werden uns künftige Forschungsarbeiten zur weiblichen Arbeit im bäuerlichen Raum eines Besseren belehren. Die Wieder- und Weiterverarbeitung von ausgedientem Gerät war selbstverständlich und ist es in ressourcenarmen Gesellschaften immer noch. Das hat sich mit der Mechanisierung nicht geändert. Mit der Digitalisierung aber schliesst sich dieses Kapitel. Am Beispiel Auto lässt sich das gut zeigen. Wenn ein modernes Fahrzeug den Dienst versagt, kann es auch durch noch so geschickte mechanische Kompetenz nicht wieder in Bewegung gesetzt werden, denn das Auto ist in weiten Teilen in der Welt des Digitalen angekommen und erst die Software-Analyse des Kraftfahrzeugmechatronikers in der Garage hilft weiter. Regelmässig zeigt man uns in Reportagen aus Afrika Automechaniker, die modernsten Gebrauchtwagen, die voller Elektronik stecken, so umzubauen vermögen, dass sie auch ohne Elektronik ihren Dienst tun. Experten aus den Industriestaaten sind beim Anblick dieser Bilder hin- und weg, bewundern die Kompetenz in Elektronik und Mechanik. Was diese Mechaniker tun, zeigt allerdings auch exemplarisch, wie radikal der Wandel zur digitalen Welt ist, die sich zunehmend unserer Kompetenz und vor allem unserer Kontrolle entzieht. Die Kontrolle liegt in autoritären Staaten beim Staat, in den liberalen Demokratien bei den globalen Playern, bei den GAFAM, für die es auch im Geheimsten des Geheimen der Staaten, den Armeen, keine Geheimnisse mehr gibt.

Die kleine Geschichte der Mäusefalle zeigt, wie man den kleinen Nagern, ähnlich wie den Menschen, den Garaus machte. Beide wurden auf ähnliche Weise getötet. Ist das Wissen darüber, wie man Menschen tötet, tatsächlich auf die Mäuse angewandt worden? Oder etwa umgekehrt? Wenn es nach dem grossen Historiker der Mechanisierung, Giedion geht, war das so. Die Technik des Tötens habe mit der Mechanisierung enorme Fortschritte gemacht. Sie »hat sich im grossen Massstab erst im Zweiten Weltkrieg gezeigt, als ganze Bevölkerungsschichten, wehrlos gemacht wie das Schlachtvieh, das kopfabwärts am Fliessband hängt, mit durchtrainierter Neutralität ausgetilgt wurden«. Die Mechanisierung habe vor der lebenden Substanz haltzumachen, forderte er, man müsse sich von der Idolatrie der Produktion radikal abwenden. Die gleiche Perspektive nimmt Bernhard Kathan (2009) ein, wenn er die neuen Kuhstallwelten beschreibt und meint, dass wir einer Verkuhung unterliegen. Die Kühe werden nicht mehr durch Stock und Peitsche gelenkt, sondern durch elektronische Systeme, deren Erfinder behaupten, dass die Tiere sich frei bewegen und artgerecht gehalten sind. Zugang hat nur, wer sich elektronisch identifizieren kann, wie in jedem Altenheim, auf der Verwaltung, an der Uni oder im Gefängnis. Algorithmen regeln die Zugänge zum Ruhe- oder Melkplatz, steuern die Kraftfutterausgabe, wie es der Bankomat tut. Die Besamung wird durch Flussdiagramme gesteuert, die Tiere folgen Konsumangeboten, wie die Menschen im Supermarkt. Der Kuhstall wird zum Modell totalitärer Herrschaft und Kontrolle. Nicht anders als die Kühe, sagt Kathan, liefern wir an zahllosen smarten Schnittstellen die für unsere Bewirtschaftung nötigen Daten, nicht anders werden wir zu ständiger Bewegung gezwungen und verwechseln Freiheit mit Zwang. Wie das Rind konsumieren wir unsere Unterwerfung. Die Parallele zwischen Herdenmanagement im Hochleistungsstall und Human-Resources-Management ist nicht von der Hand zu weisen.

Es ist dringend, über die Digitalisierung nachzudenken. Dabei kommen wir nicht darum herum, unseren Gebrauch der Werkzeuge in der Vergangenheit zu betrachten und zu untersuchen, wie unsere Vorfahren die Kontrolle über ihre Gerätschaften erhielten, wie sie das richtige Werkzeug zur Hand bekamen. Das ist eine anonyme Geschichte, eine Geschichte in Bruchstücken, eine bescheidene und wenig ernstgenommene Geschichte. Wenn das kein Job für die Volkskundlerinnen und Volkskundler ist.

Aber wie meinte doch Sigfried Giedion treffend: »Auch in einem Kaffeelöffel spiegelt sich die Sonne«.

Literatur

Foucault, Michel. 1977. Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses (Frankfurt am Main: Suhrkamp).

Giedion, Sigfried. 1982. Die Herrschaft der Mechanisierung. Ein Beitrag

zur anonymen Geschichte (Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt), mit einem Nachwort von Stanislaus von Moos.

Harari, Yuval Noah. 2013. Homo Deus, eine Geschichte von morgen.

Eine kurze Geschichte der Menschheit (München: DVA).

Horowitz, Hugo Theodor. 1930. ‘Ueber einige neue Gesichtspunkte bei der Untersuchung von Fallen und Selbstschüssen’, Ethnologica 4, 1930.

Kathan, Bernhard. 2009. Schöne neue Kuhstallwelt: Herrschaft, Kontrolle

und Rinderhaltung (Berlin: Schmitz).

Klein, Wolfhard. 2011. Mausetod! Die Kulturgeschichte der Mausefalle (Darmstadt, Mainz: von Zabern)

MacGregor, Neil. 2011. Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten

(München: C.H.Beck).

Niederberger, Hanspeter und Christof Hirtler. 2000. Geister, Bann

und Herrgottswinkel (Kriens: Brunner).

Robert, Jean-François. 2006. Le grenier imaginaire. Objets de mémoire

(Yens sur Morges: Cabédita).

Waggerl, Karl Heinrich. 1967. Blick in die Werkstatt. Mit dem Faksimile

der Handschrift des Romans “Das Jahr des Herrn” Einfall und Planung im literarischen Schaffen (Salzburg: Müller).